Dear Reader

Bei Dear Reader unterhält sich Mascha Jacobs einmal im Monat mit Autor*innen über die Bücher ihres Lebens. Über die Wege, auf denen sie zu ihnen finden, wie das Gelesene sie verändert und wie oder ob für sie Lesen und Schreiben zusammengehören.

Überall dort, wo es Podcasts gibt!

DEAR READER von Mascha Jacobs, koproduziert von Burg Hülshoff - Center for Literature (CfL).

Schnitt: Mia Ender

Postproduktion: Nicki Frenking

Covergestaltung: Sarah von der Heide

#28 Julia Friese über das Verrecken im Warteraum der Zukunft

Direkt anhören:

Diesmal ist Julia Friese zu Gast bei DEAR READER. Die Autorin und Kulturjournalistin hat einen tollen Text geschrieben, den sie

„delulu. DER ROMAN.“ genannt hat. Der Titel mit seiner ausgeschriebenen Gattungsbezeichnung verweist schon auf die filmische Struktur des Textes. Er ist eine rasante Rückblende in die Nuller- und Zehnerjahre, eine fantastische Wasserrutschenfahrt zwischen den Jahren 1997 und 2007. Julia Friese lässt ihre Leser*innen durch den Bewusstseinsstrom einer gerade an einem Stromschlag dahingerafften Musikjournalistin fallen. Und dieser Strom führt tief in das Unterbewusstsein der westlichen Popkultur. Irgendwie unheimlich aber auch ein echter Spaß.Nach dem Debüt „MTTR“ ist „delulu. DER ROMAN.“ der zweite Roman von Julia Friese, der im Wallstein Verlag erscheint. Ausgehend vom eigenen Schreiben und den mitgebrachten Lieblingstexten geht es in dieser Folge von DEAR READER um das Reinverkleiden in bestimmte Lebensvorstellungen, Assoziationen, das Unbewusste – und um Pop als Girl.

„Im Warteraum der Zukunft verrecken“, zitiert die Autorin an einer Stelle im Podcast einen gefundenen Satz. Das klingt rätselhaft und vertraut zugleich. Mascha Jacobs und Julia Friese sprechen über diesen Warteraum, über verschriftlichte Versprechungen, Elektroschocks, Träume, Basslines, Polly-Pocket-Schachteln, Begierden und Selbstbefragungen.

Mitgebracht hat Julia Friese:

Mark Fisher: Gespenster meines Lebens. Depression, Hauntology und die verlorene Zukunft. Aus dem Englischen übersetzt von Thomas Atzert. 2015 im Verlag Klaus Bittermann in der Edition Tiamat erschienen. Im Original findet ihr seine Essaysammlung unter dem Titel Ghosts of My Life.

Marlene Streeruwitz: Nachkommen. 2015 bei Fischer erschienen.

Helena Adler: Die Infantin trägt den Scheitel links. 2020 bei Jung & Jung veröffentlicht. (Gelesen in der Taschenbuchausgabe von btb.)#27 Aria Aber über Literatur zwischen den Welten

Direkt anhören:

Diesmal ist Aria Aber zu Gast bei DEAR READER. Sie lebt in New York und Vermont.

Für drei Wochen war sie in Deutschland, um ihren ersten Roman

Good Girl vorzustellen.

Die deutsche Ausgabe ist bei Ullstein erschienen. Aria Aber hat sie selbst übersetzt.

Aria Aber hat an der NYU Lyrik studiert. 2019 wurde sie mit ihrem Gedichtband Hard Damage bekannt.

Jetzt hat sie einen starken Roman geschrieben. Es geht um Gewalt – im Privaten und in der Politik.

Zwischen Männern und Frauen, zwischen Frauen, zwischen Eltern und Kindern. Auch Rassismus und der NSU-Terror spielen eine Rolle.

Die Geschichte dreht sich um Nila, eine 19-jährige Frau mit afghanisch-persischem Hintergrund.

Sie lebt in Berlin, geht in Clubs – das Berghain heißt im Buch »Bunker«.

Dort trifft sie Marlowe, einen amerikanischen Schriftsteller.

Er hilft ihr in die Welt der Literatur. Doch bald verlangt er viel zurück – zu viel für Nila, wie im Klappentext steht.

Auch wenn die Beziehung zu Marlowe und die damit verbundene Gewalt im Vordergrund zu stehen scheinen, geht es vor allem um Frauenbeziehungen.

Es geht um Marlowes frühere Freundinnen, um Nilas verstorbene Mutter, und darum, sich von alten Rollenbildern zu lösen. Auch Einsamkeit und der Weg daraus sind Themen.

Mascha Jacobs spricht mit Aria Aber über Selbstbewusstsein, Mentoren, Gewalt, Poesie, Kafka – und ihre Lieblingstexte: Giovannis Room von James Baldwin und The Leaving von Brigit Pegeen Kelly.

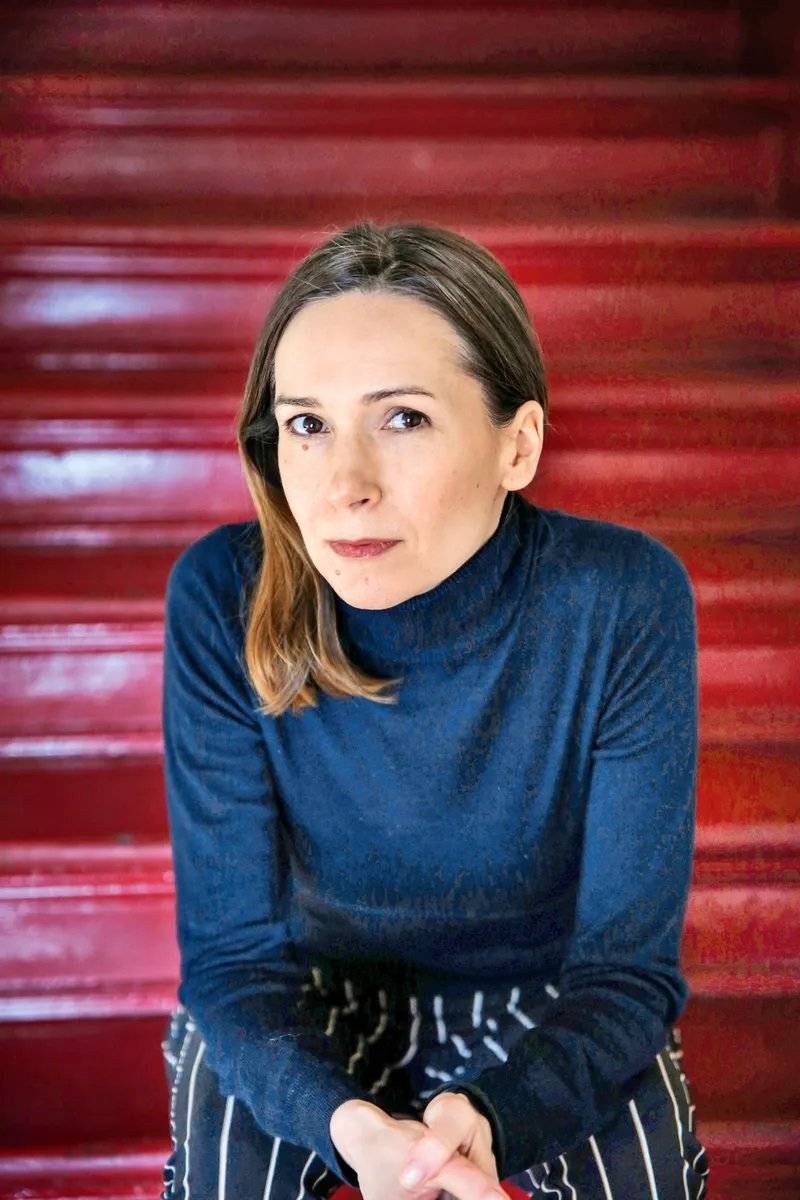

© Nadine Aber #26 Stefanie Sargnagel über Bitterkeit, Humor und Zuversicht

Direkt anhören:

In dieser Folge ist Stefanie Sargnagel zu Gast bei DEAR READER. Sie ist die perfekte Gesprächspartnerin für die letzte Folge in diesem Jahr und muss uns jetzt auch noch durch die dreimonatige Winterpause tragen. Das kann sie. Ihr aktuelles Buch Iowa, das Ende letzten Jahres bei Rowohlt erschienen ist, ist der Bericht einer Reise an ein Liberal Arts College im Mittleren Westen, wo Stefanie Sargnagel eingeladen wurde, ein bisschen zu unterrichten und ein bisschen zu schreiben, mitten im Nirgendwo von Iowa.

Was für ein großes Talent Stefanie Sargnagel ist, zeigt sich spätestens mit diesem autofiktionalen Text, in dem es ihr, je weniger tatsächlich passiert, gelingt, ALLES, jedes Minidetail interessant erscheinen zu lassen. Mit ihrem Sprachwitz, ihrer Schonungslosigkeit sich selbst gegenüber, ihrem präzisen und harten Humor.

Christiane Rösinger, die legendäre Musikerin, man erinnert sich vielleicht an die Lassie Singers oder die Band Britta oder ihre Soloabende, die Flittchenbar, Klassenrevuen und andere Showformate, ist neben der Autorin und ihrer Mutter die Hauptfigur in Iowa. Christiane Rösinger selbst schreibt nicht nur sehr gute Songtexte, sondern auch fantastische Anti-Beziehungsratgeber und Romane. Sie ist das Lustigste schlecht gelaunte Showpony und die heimliche Königin der mittelalten Berliner Bohème, das Vorbild für musikbegeisterte Frauen in den 90ern. Und weil sie ihre Freundin Stefanie Sargnagel zwei Wochen lang nach Iowa begleitet hat, hat sie dem Buch nicht nur korrigierende Fußnoten hinzugefügt, sondern spielt auch die Hauptrolle in dem Roman, der auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2024 stand.

Die Freundschaft dieser beiden so unterschiedlichen und doch so ähnlichen Frauen, die Mutter und Tochter sein könnten, ist wirklich wunderbar zu lesen. Wir haben es mit einem Liebesbrief zu tun, auch wenn er unerbittlich ist.

Stefanie Sargnagel hat einen Songtext von Christiane Rösinger mitgebracht. Liebe wird oft überbewertet von 1996. Unter dem gleichen Titel hat sie auch einen Anti-Beziehungsratgeber veröffentlicht. Ausgewählte Songtexte von Rösinger sind im Ventil Verlag unter dem Titel Was jetzt kommt erschienen.

Mitgebracht hat Stefanie auch Mundartgedichte für Erwachsene von Christine Nöstlinger. Sie wohnte in derselben Straße in Wien, in der Stefanie Sargnagel aufgewachsen ist und hat die Autorin nicht nur deshalb stark geprägt. Iba de gaunz oamen Kinda heißt der Gedichtband von Christine Nöstlinger, der im Wiener Dialekt transkribiert wurde und zuerst im Verlag Jugend und Volk und jetzt wieder im Residenz Verlag erschienen ist. Stefanie Sargnagel liest ein Gedicht vor, zitiert es fast auswendig und übersetzt es für uns. Mascha Jacobs blamiert sich schon, wenn sie nur versucht, den Titel richtig auszusprechen.

Sie sprechen über Shows, Hick Hack, Altersunterschiede, unsentimentale, präzise Sprache, Gerechtigkeit, Demütigungen und indirekte Prägungen. Sie erzählt, dass sie als Kind Kinderbuchautorin werden wollte, wie Christine Nöstlinger, und warum sie das jetzt nicht mehr will. Über die langen Zehenhaare des neuen Muttertyps in einer Geschichte von Christine Nöstlinger und die unterschiedliche Wahrnehmung von Situationen. Über bitterbösen Humor, Langeweile, Mündlichkeit in der Literatur, Sprachmelodien, Haltungen und Vorurteile.

#25 Enis Maci über gemeinsame Obsessionen und kollaborative Literatur

Direkt anhören:

Diesmal ist Enis Maci zu Gast bei DEAR READER. Mascha Jacobs ist seit dem Essayband Eiscafé Europa, mit dem Enis Maci 2018 bei Suhrkamp debütierte, ein Fan der Autorin. In den vergangenen Jahren hat sie mehrere Theaterstücke geschrieben. Aktuell sind zwei kollaborative Texte von Maci bei Suhrkamp erschienen. Zuletzt Pando, ein Roman, dessen Titel sich auf eines der größten Lebewesen der Welt bezieht: eine Klonkolonie aus 47.000 genetisch identischen amerikanischen Zitterpappeln, deren Stämme durch Rhizome zu einem Organismus verbunden sind. Enis Maci hat ihn zusammen mit dem Schriftsteller Pascal Richmann geschrieben. Die beiden leben zusammen. Pando ist ein sehr schönes Bild für das Textgeflecht dieses Romans, der in der Gegenwart wurzelt, sich fragt wie sie überhaupt entsteht und auf der Suche nach dieser Frage durch Kontinente und Zeiten fliegt. Eine Reise mit vielen Zeitsprüngen, an wechselnden, sich manchmal überlagernden Schauplätzen, ein paar Mal sogar durch den Erdkern, entlang von Rohstoffvorkommen, die aktuelle Themen und globale Verwertungszusammenhänge verbindet.

Auch dieses Jahr erschienen ist Karl May, den sie zusammen mit dem befreundeten Schriftsteller und Dramatiker Mazlum Nergiz geschrieben hat. Der Essay entstand aus ihrem gleichnamigen Theaterstück, das an der Berliner Volksbühne uraufgeführt wurde. Es handelt von kolonialer Gewalt, Hochstapler*innen, Eurozentrismus, Stereotypen und Projektionen auf den Orient, den Wilden Westen und die Person Karl May.

Enis Maci hat Die gerettete Zunge von Elias Canetti mitgebracht, seine literarischen Kindheitserinnerungen, die 1977 im Carl Hanser Verlag erschienen sind. Und DMZ Kolonie von Don Mee Choi in der fantastischen Übersetzung von Uljana Wolf, erschienen 2023 in der Reihe Volte Expanded bei Spector Books. Die beiden Texte führen Enis Maci und Mascha Jacobs zu Gesprächen über das Zusammentragen von Wissen, gemeinsame Obsessionen, Gewaltgeschichten, transatlantische Flöze und Landschaften wie das Ruhrgebiet.

Shownotes:

- Tolles Gespräch zu DMZ Kolonie: https://open.spotify.com/episode/3aWzx6dmQqnvTvGlVZce8Q?si=fbb68c905be244ef

- Dictée is a 1982 book by Korean American author Theresa Hak Kyung Cha: https://archive.org/details/dictee000chat/page/n9/mode/2up oder hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Dictee

- Interview mit Richard Burton: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=708q7LjMGso

- Kafka: https://de.wikipedia.org/wiki/In_der_Strafkolonie

- Canetti: https://de.wikipedia.org/wiki/Masse_und_Macht

#24 Fabian Saul über Refrains und Verunsicherung

Direkt anhören:

Dieses Mal ist Fabian Saul bei DEAR READER zu Gast. Fabian Saul ist Autor, Komponist und Chefredakteur des Magazins Flaneur, Fragements of a Street. Jede Ausgabe ist einer Straße gewidmet. Jedes Mal ein anderes Land. Die Straße ist hier Raum kollektiver Erinnerung. Dabei verfolgt das Magazin einen kollaborativen und transdisziplinären Ansatz. Das lässt sich auch auf verschiedene andere Arbeiten von Fabian Saul übertragen. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit arbeitet er als Komponist und Songwriter. Seine Musik veröffentlicht er unter dem Künstlernamen SAUL. Er komponiert und arrangiert aber für viele Freund*innen und ist eher an Kollaborationen interessiert. Er macht den Sound und die Musik für das auditive Literaturmagazin Stoff aus Luft, das Tanasgol Sabbagh und Josefine Berkholz verantworten. Fabian ist auch für die Komposition und Dramaturgie der Audioserie Schlechte Wörter, die er zusammen mit Mathias Zeiske produziert, zuständig. Sie ist ebenfalls sehr empfehlenswert und auch als Podcast online zu finden ist. »Wir gehen von einem Text aus, damit ein anderer beginnen kann.«

Neben all diesen Aktivitäten schreibt Fabian Saul seit fast einem Jahrzehnt an einem Roman. Die Trauer der Tangente ist gerade bei Matthes und Seitz erschienen. Das Buch eine interessante eher nach musikalischen und cineastischen Kompositionsmodellen funktionierende Montage von Fragmenten ist mit der Hypersensibilität eines Trauernden geschrieben. Die Trauer der Tangente ist ein Versuch oder eine Suche danach, wie man Erinnerungen oder Erinnerungsruinen retten oder erzählen kann. Es ist eine fiktive Landkarte geworden, gespickt mit Relektüren, Geistern, Zitaten aus anderen Texten, Musik, Filmen. Ein Buch, das auch aus kleinen Porträts von Nina Simone, Jean Genet, Simone Weil, Chantal Akerman, Agnès Varda, Clarice Lispector, Leonard Cohen, Ocean Vuong, PJ Harvey, Ingmar Bergman, Marguerite Duras, Francesca Woodman, May Ayim, Maya Deren, Virginia Woolf und Walter Benjamin besteht. Nicht nur weil Mascha Jacobs viele diese Künstler*innen sehr liebt ist Fabian Saul ein idealer Gast für DEAR READER.

Ausführlicher sprechen sie über ein Gedicht von Frank O’Hara For Grace, After a Party von 1954, das Fabian Saul mitgebracht hat. Und über Schlechte Wörter einer der schönsten und seltsamsten Texte von Ilse Aichinger. Fabian Sauls Buch und Arbeitsweise und diese Texte führen die beiden zu Gesprächen über Verunsicherung, Freund*innenschaft, Dreiecks-Konstellationen, Trauer, Wissensproduktion, poetische Erfahrung, Erinnerung, Kompositionsprinzipen, Tracks, Montagen, das Kino, Sprünge und Sprachskepsis. Viel Spaß beim Hören!

Shownotes:

© Malte Seidel #23 Barbi Marković über Allegorien und Abenteuer

Direkt anhören:

Dieses Mal ist Barbi Marković bei DEAR READER zu Gast. Sie ist eine der Lieblingsschriftsteller*innen von Mascha Jacobs. Ihre Texte sind verspielt und experimentell, aber nicht hermetisch. Im Gegenteil, sie lesen sich leicht und sind komisch, auch wenn es um tragische Themen geht. Sie überschreibt Texte und spielt mit Genrekonventionen, greift Material und Stoffe auf, die in der Literatur immer noch als low gelten. Wenn jemand heute noch tolle Popliteratur schreibt, dann sie.

Mit ihrem aktuellen Erzählband Minihorror, im Residenzverlag erschienen, in dem Barbi Marković Alltagsszenen mit Genreversatzstücken aus der Comic- und Horrorliteratur mischt, ist ihr eine so hinreißend gruselige Sammlung zeitgenössischer kleiner Geschichten gelungen, dass sie in diesem Jahr zu Recht mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik ausgezeichnet wurde. Harmlose Alltagsszenen kippen ins Surreale und Unheimliche. Doppelgänger, Untote, Ungeziefer und Menschenfresser tauchen auf, manchmal reicht schon die Bestellung einer Arbeitsplatte bei Ikea oder die Beschreibung des Arbeitsplatzes einer Freiberuflerin, um uns das Grauen in dem wir leben aufs Schönste vor Augen zu führen. Abgerundet werden die Miniaturen am Ende des Buches mit einer Kurzgeschichte von Mercedes Kornberger, einem Mini-Rollenspiel von Thomas Brandstetter und 105 weiteren möglichen Schrecken mit Mini und Miki. Bonustracks, Kooperationen, wer macht das schon?

Barbi Marković und Mascha Jacobs kichern viel in dieser Episode und unterhalten sich über Lesungen, Backstage-Bereiche und neurotische Musiker. Sie sprechen auch darüber, wie Barbi Marković seit dem Preis der Leipziger Buchmesse zur »Sklavin ihrer Schreibaufträge« wurde, über schlechten Geschmack, Allegorien und was sie unter Notfall-Poetik versteht. Sie erklärt, was sie mit Fante-Amplituden meint und warum sie sich für Horror und Comics interessiert. Und Mascha Jacobs versucht herauszufinden, warum sie Abenteuergeschichten nicht mag.

Die Autorin hat nämlich eine Abenteuergeschichte mitgebracht, ihr Lieblingskinderbuch Michael, der Bruder von Jerry von Jack London (1917 erschienen). Sie haben es in einer Übersetzung von Erwin Magnus im Deutschen Taschenbuch Verlag von 1974 gelesen. Der zweite Text ist der geleakte Rider von Alen Islamović, einem der Sänger der Band Bijelo Dugme, den Rebekka Zeinzinger übersetzt hat.Barbi Marković, geboren 1980 in Belgrad, studierte Germanistik und lebt seit 2006 in Wien. 2009 machte Marković mit dem Thomas-Bernhard-Remix-Roman Ausgehen Furore. 2016 erschien der Roman Superheldinnen, für den sie den Literaturpreis Alpha, den Förderpreis des Adelbert-von-Chamisso-Preises sowie 2019 den Priessnitz-Preis erhielt. 2017 las Barbi Marković beim Bachmann-Preis. 2023 erhielt Barbi Marković den Kunstpreis Berlin für Literatur. 2024 erhielt Barbi Marković für Minihorror den Preis der Leipziger Buchmesse und den Carl-Amery-Literaturpreis für ihr literarisches Werk. Zuletzt sind im Residenzverlag Die verschissene Zeit (2021) und Minihorror (2023) erschienen.

Links und Quellen:

- - Zeichnungen und Cover von Minihorror von Yvana Kličković: https://ivanaklickovic.com/paintings/

- - Bora Chung. Der Fluch des Hasen. Aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee. Culturbooks.

- - John Fante: https://de.wikipedia.org/wiki/John_Fante

- - Bijelo Dugme: https://de.wikipedia.org/wiki/Bijelo_dugme

- - Alen Islamović: https://de.wikipedia.org/wiki/Alen_Islamovi%C4%87

© Apollonia Theresa Bitzan #22 Maren Kames über Zeitlichkeit und Texte, die atmen

Direkt anhören:

Dieses Mal ist Maren Kames bei DEAR READER zu Gast. Hasenprosa heißt ihr dieses Jahr bei Suhrkamp erschienenes Buch, in dem ein Hase eine Ich-Erzählerin antreibt, Verwirrung stiftet oder Dinge klarstellt. Auf einer gemeinsamen Reise durch Jahrhunderte, Kontinente, Zeiten, Sprachtemperamente, durch Familien- und Sternkonstellationen, mal in einem Strichflieger, plötzlich auf einem Hoverboard. „Ein Kippbild zwischen Abenteuer und Memoir, Magie und Alltag“, heißt es im Klappentext, eine gute Zusammenfassung für einen Text, der auch deshalb so wunderschön ist, weil er sich nicht zusammenfassen lässt.

Friederike Mayröcker ist in der Hasenprosa von Maren Kames so etwas wie ein „Zweithase“ (Paul Jandl in einer Rezension über den Roman). Friederike Mayröckers Mein Herz, mein Zimmer, mein Name, 1988 ebenfalls im Suhrkamp Verlag erschienen, ist deswegen auch einer der mitgebrachten Lieblingstexte, der Autorin und Übersetzerin. Einige Sätze aus Mein Herz, mein Zimmer, mein Name werden explizit zitiert, manchmal wird Mayröcker direkt angesprochen, die Texte nähern sich streckenweise auch strukturell an, etwa in ihrem Umgang mit Zeitlichkeit. Mal tropft die Sprache, bis sie fast stillsteht, plötzlich rast, ergießt sich schwallartig. Mascha Jacobs und Maren Kames denken an einem heißen Sommerabend über die Verbindungen zwischen den beiden Texten nach, darüber wie sie Profundes und Profanes mischen, Abstraktes und Konkretes verwirren, „also dem Abstrakten die Maske des Konkreten verleihen und umgekehrt“ (wie es Friederike Mayröcker in Mein Herz, mein Zimmer, mein Name formuliert hat). Aber auch wann es einen Rhythmus braucht und wann er gestört werden sollte.

Maren Kames kennt sich mit Rhythmen und Stimmen besonders gut aus, das zeigen schon ihre früheren Texte, die an der Schnittstelle von Stimme, Sound und Raum wohnen. Die 1984 geborene Autorin und Übersetzerin liebt Musik, das weiß man, wenn man ihre Texte gelesen hat. Sie hat als zweiten mitgebrachten Text einen Song von "Die Firma", Die Eine mitgebracht, der zunächst 1996 als Single und dann 1998 auf dem Debütalbum der Band Spiel des Lebens/Spiel des Todes bei La Cosa Mia (Rough Trade) veröffentlicht wurde.

Maren Kames, 1984 in Überlingen am Bodensee geboren, lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Berlin. Ihre Bücher HALB TAUBE HALB PFAU (2016) und LUNA LUNA (2019) wurden viel beachtet und mehrfach ausgezeichnet. Beide Bücher wurden als Hörspiele umgesetzt, und LUNA LUNA wurde zur Spielzeiteröffnung 2022 am Schauspiel Leipzig uraufgeführt. Hasenprosa ist ihr erstes Buch im Suhrkamp Verlag.

Links:

- - Rezension von Paul Jandl über Hasenprosa von Maren Kames

- - Die Firma „Die Eine“ auf Youtube (1996 als Single und dann 1998 auf dem Debütalbum der Band Spiel des Lebens/Spiel des Todes bei La Cosa Mia (Rough Trade) veröffentlicht)

- - Text Die Firma „Die Eine“ auf Genius

- - Wespennest Sonderheft: Friederike Mayröcker. Die herrschenden Zustände

© Max Zerrahn / Suhrkamp Verlag #21 Anne Weber über literarische Unerschrockenheit

Direkt anhören:

Dieses Mal ist Anne Weber bei Mascha Jacobs zu Gast. Die Autorin und literarische Übersetzerin schreibt schon viele Jahre tolle Bücher. Keines gleicht dem anderen, jedes verlangt nach einer anderen literarischen Form. Zwei der Bücher, die ihr gezeigt haben, welchen Zugewinn an Freiheit manche Lektüren in uns auslösen können, hat sie zu DEAR READER mitgebracht. Der Räuber von Robert Walser, posthum bei Suhrkamp erschienen und Plume und andere Prosa von Henri Michaux, in einer autorisierten Übertragung von Kurt Leonhard im Limes Verlag veröffentlicht. Zwei rätselhafte Texte, die trotz aller Lücken und Sprunghaftigkeiten nicht gänzlich hermetisch bleiben. Das Undurchsichtige ist sogar verführerisch und die Frechheiten dieser Texte ansteckend, auch wenn sich vieles in ihnen einem schnellen Verstehen entzieht.

In ihrem aktuellen Buch Bannmeilen. Ein Roman in Streifzügen, in diesem Jahr bei Matthes und Seitz erschienen, beschreibt Anne Weber, die seit vierzig Jahren in Paris lebt, Spaziergänge durch das Département de la Seine-Saint-Denis. Ein Zusammenschluss von Gemeinden in Paris, die außerhalb des Autobahnrings liegen, Banlieues genannt werden und mit Bildern von Gewalt und Armut verbunden sind. Anne Weber schaut in ihren Streifzügen sehr genau und möglichst vorbehaltlos hin und findet auf den Streifzügen durch die Vorstädte einer weiblichen weißen Europäerin mit einem franko-algerischen Freund viel Unerwartetes: »Tausend andere von Kolonialismus und Leid, von Hoffnung und Fortschritt erzählende Orte.« »Es beginnt sich ihr eine Welt zu eröffnen, für die sie, wie sie sich eingestehen muss, jahrzehntelang blind gewesen ist«, heißt es im Klappentext. Auch für die Leser*innen ist die Welt nach den zu Literatur geronnenen Streifzügen widersprüchlicher und weiter.

Mascha Jacobs und Anne Weber sprechen über das Wagnis, sich in die nahe gelegene Fremde zu begeben, über Form- und Gewissensfragen, Humor, Dialoge und das Übersetzen. Es geht um Sprachen und Machtverhältnisse, Verwandlungen, Ironie und unerbittliche Logiken, die groteske Nebenrealitäten erzeugen. Die mitgebrachten Lieblingstexte führen das Gespräch in ein vorsichtiges Nachdenken über literarische Sprünge, »Auseinandergelegenheiten« (Robert Walser), Erfindungslust und Unerschrockenheit.

Anne Weber, 1964 in Offenbach geboren, lebt seit 1983 als freie Autorin und Übersetzerin in Paris. Sie hat sowohl aus dem Deutschen ins Französische übersetzt als auch umgekehrt. Auch ihre eigenen Bücher schreibt sie sowohl in deutscher als auch in französischer Sprache. Ihre Werke wurden u. a. mit dem Heimito von Doderer-Literaturpreis und dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Für Annette, ein Heldinnenepos erhielt sie den Deutschen Buchpreis. 2024 bekam sie außerdem den Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis für ihr Gesamtwerk verliehen.

© Sarah von der Heide #20 Dana von Suffrin über große und kleine Geschichte(n)

Direkt anhören:

Dieses Mal ist Dana von Suffrin bei DEAR READER zu Gast. Nochmal von vorne heißt ihr zweiter Roman, der gerade bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist. Die 1985 in München geborene Autorin ist auch Historikerin. In ihrer Promotion hat sie zu Wissenschaft und Ideologie im Zionismus geforscht. Wie die große Geschichte sich in die Menschen und Familiengeschichten einschreibt, davon erzählt sie in ihrem Debütroman Otto, ebenfalls bei KIWI erschienen. Und auch in Nochmal von vorne wird eine deutsch-jüdische Familiengeschichte rekonstruiert, in die ein ganzes Jahrhundert voller Gewalt und Vertreibung nachwirkt. Es ist ein tolles Buch geworden, elegant und sehr lakonisch geschrieben, traurig und lustig zugleich.

Dana von Suffrins Gabe, blitzschnell zwischen verschiedenen Gefühlen zu wechseln, kann man auch in diesem Gespräch nachvollziehen. In dem es um Klassiker, Antisemitismus, Geschwister, Determinierungen und Ambivalenzen geht. Gesprochen wird über skurrile Situationen, falsche Entscheidungen, Dünnhäutigkeit und die Unmöglichkeit, die Realität zu bewältigen. Und darüber, wie wir ständig aneinander vorbeireden. Hoffentlich nicht in diesem Gespräch.

Mitgebracht hat Dana von Suffrin Mein erster Sony von Benny Barbasch, 1996 im Berlin Verlag erschienen. Und eine Erzählung von Joseph Roth April – Die Geschichte einer Liebe, die 1925 zuerst im Verlag J. H.W. Dietz Nachfolger Berlin erschien und im Projekt Gutenberg.de gemeinfrei zugänglich ist.

© Tara Wolff #19 Klaus Theweleit über Schreib- und Lebensweisen

Teil 1 direkt anhören:

Teil 2 direkt anhören:

Klaus Theweleit ist dieses Mal bei DEAR READER zu Gast. Mit einer Doppelfolge wollen wir das lange Gespräch, das Mascha Jacobs mit ihm in Freiburg geführt hat, zugänglich machen. Theweleit erzählt darin von seiner beruflichen, politischen und persönlichen Entwicklung. Von seinen Lebensweisen und wir er zum Schreiben gekommen ist. Und wie wichtig, andere Bücher, Filme, Musiken, Kunstwerke, Filme und das gemeinsame Arbeiten mit anderen sind.

Sein aktuelles Buch ist als Wellenroman übertitelt. a - e - i - o – u. Die Erfindung des Vokalalphabets auf See, die Entstehung des Unbewussten und der Blues heißt der Text, der bei Matthes und Seitz erschienen ist. Genauso wie seine zweibändige Männerphantasien dort vor Kurzem neu aufgelegt wurde.

Als Lieblingsstücke herausgesucht hat Klaus Theweleit einen Film von Godard. DIE KARABINIERI von 1962. Und ein wunderschönes Gedicht von Else Lasker-Schüler: Mein blaues Klavier, das Else 1937 im Exil in Jerusalem geschrieben hat.Die beiden kichern während des fast dreistündigen Gesprächs viel und weinen manchmal. Und sie sprechen über das, was sie lieben und wie man leben könnte. Mit Menschen, Gruppen, Kindern, Liebespartnern, Kunst und Politik. Viel Spaß!

© Privat #18 Tijan Sila über Gewalt, Familien und Männerphantasien

Direkt anhören:

Tijan Sila ist zum zweiten Mal bei DEAR READER zu Gast. Dieses Mal bringt Tijan Sila sein aktuelles Buch Radio Sarajevo mit – welches nun schon ein paar Monate nach Erscheinen in der vierten Auflage bei Hanser Berlin erschienen ist. Elegant, berührend, lustig schreibt Sila dort von seinen Erfahrungen im besetzten Sarajevo. Von den Gewaltverhältnissen, die zu Kriegen führen und darüber, wie er für Überlebende nie zu enden scheint. Mitgebracht hat Tijan Sila das Familienlexikon von Natalia Ginzburg. Aus dem Italienischen und mit einem Nachwort von Alice Vollenweider, im Verlag Klaus Wagenbach erschienen. Und Sue Townsend, The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13¾, erschienen 1982 im Methuen Verlag.

Wir sprechen über rechtschaffene Garstigkeit, Geiselhaft, Gewalt gegen Kinder, rabiate Sozialistinnen, über den Walser-Gestus von Schriftstellern, über Menschlichkeit und die coolste Schriftstellerin aller Zeiten, den ersten Schlag und Teenager. Viel Spaß!

© Christian Werner #17 Ulrike Sterblich über Magie, Technologie und Literatur

Direkt anhören:

Dieses Mal ist Ulrike Sterblich bei DEAR READER mit ihren zwei Lieblingsbüchern zu Gast. Bevor Mascha Jacobs die Tür öffnete, dachte sie Ulrike Sterblich noch nie gesehen zu haben. Seltsam, wenn man Kinder im gleichen Alter und viele gemeinsame Freunde hat und ca. 500 Meter voneinander entfernt wohnt. Als sie die Tür öffnete, wusste sie sofort: "Die kenn ich doch vom Sehen." Wie das halt so ist, wenn man sich von Social Media kennt oder die Bücher der anderen gelesen hat. Vielleicht haben die beiden sich auch einfach nur mal kurz beim Einkaufen angegrinst.

Viele wissen vielleicht noch nicht wer Ulrike Sterblich ist, auch wenn sie gerade mit ihrem Buch Drifter (bei Rowohlt erschienen) sehr verdient auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2023 stand.

Mascha Jacobs und Ulrike Sterblich trafen sich einen Abend vor der Preisverleihung. Der Preis ging an Tonio Schachinger - Herzlichen Glückwunsch - und bestimmt zurecht, aber Ulrike Sterblich und Necati Öziri, die beide bei DEAR READER zu Gast waren und über ihre Lieblingsbücher gesprochen haben, waren Maschas Favoriten.

Ulrike verehrt sie lustigerweise schon lange aus der Ferne, weil sie Anfang der 2000er eine Show moderierte (die Berlin Bunny Lectures) in der sie zum Supatopcheckerbunny mutierte, das in der Folge auch eine Comicfigur in einem Comic für die Titanic wurde, den sie gemeinsam mit Tex Rubinowitz erfunden hat. Ulrike arbeitet ansonsten seither als Autorin und als Politologin in der politischen Bildungsarbeit.

Mascha Jacobs freut sich jetzt schon sehr auf alle weiteren Bücher dieser außergewöhnlich guten Autorin. Drifter, ihr aktuelles und turbulentes, sollte man gelesen haben. – Warum? Darüber spreche ich mit ihr. Wir sprechen aber auch über Comics, Superhelden, Bilder des Krieges, kollektive und individuelle Traumata, Portale, Phantastik und Realismus, weibliche Trickster*innen, die Poesie des Aberglaubens, Plagiate und Einflüsse, den Humus fremder Texte der uns bewohnt. Den Zufall, Feste, Aberglauben, Matroschkas, Technologie, Maxim Gorki und die Teufel-Gott Aufgabenteilung.

Mitgebracht hat Ulrike Sterblich: Der Meister und Margarita von Michail Bulgakow (in einer Aufbau-Ausgabe von 1983, deutsch von Thomas Reschke mit einem tollen Nachwort von Ralf Schröder). Und Jonathan Lethems Essay The Ecstasy of Influence (unter dem Titel Bekenntnisse eines Hochstaplers. Memoiren in Fragmenten 2012 bei Klett-Cotta von Gregor Hens ins Deutsche übersetzt).

© Linda Vogt #16 Katharina Holzmann über leichte und schwere Texte

Direkt anhören:

Dieses Mal ist Katharina Holzmann bei DEAR READER zu Gast. Sie macht zusammen mit Sascha Ehlert und vielen Freunden und Autor*innen das Musikmagazin DAS WETTER, jetzt schon seit 10 Jahren. Genauso lange wie Mascha Jacobs mit ein paar Freunden die Zeitschrift Pop. Kultur und Kritik herausgibt und interessanterweise genauso lange, wie sie mit ein paar Freund*innen 10nach8 bei Zeit Online redaktionell betreut. Das muss ein gutes Jahr gewesen sein, 2013. Sie hätten ihre Jubiläen heute alle zusammen feiern können. Mit Katharina Holzmann könnte sich Mascha Jacobs so einiges gemeinsam vorstellen. Auch wenn sie sich vor der Aufnahme kaum kannten, sich nur ab und an im Nachtleben gesehen haben würde Mascha mit ihr sofort alles oder vieles zusammen tun. So was wie einen Verlag gründen, Quatsch machen, einen Estrich in eine Küche gießen, Haftbefehl-Texte schlecht nachrappen oder andere komplizierte Dinge.

Neben ihrer Arbeit als Redakteurin und Schlussredakteurin bei DAS WETTER hat sie gerade bei Kiepenheuer&Witsch DAS WETTER: Buch für Text und Musikmit herausgegeben. Außerdem schmeißt sie ebenfalls gemeinsam mit Sascha Ehlert, der DAS WETTER gegründet hat, und mit David Rabolt den Korbinian Verlag. Sie machen ein interessantes Programm. Viele Autor*innen waren schon hier bei DEAR READER zu Gast. Hallo Jovana Reisinger, Hallo Cemile Sahin, Hallo Marius Goldhorn, um nur ein paar Autor*innen zu nennen.

Aber zurück zu unserem Gespräch in Maschas Arbeitszimmer. Bevor Katharina auch nur einen Schluck Wein trinken und sich hinsetzen durfte, wurde sie in das Zimmer des 17-Jährigen Sohn gezerrt. Hier findet man nicht nur das große Kind, sondern auch eine Fotowand – Fotos von den Liebsten gespickt mit DAS WETTER und Korbinian Verlag-Sticker.

Das war der perfekte Einstieg, etwas peinlich für alle Beteiligten, aber voller Bewunderung und Liebe für die Arbeit von Katharina Holzmann. Danach bekam sie dann auch etwas Alkohol und Zigaretten und sie haben ziemlich schnell auf Aufnahme gedrückt, um nicht alles schon vorher auf dem Balkon auszuplaudern. Man hört sie kichern und schreien und lesen und trinken. Sie sprechen über die Literaturszenen der Weimarer Republik, über Erich Kästner und Juri Sternburg und über Dominik Grafs Doku Jeder schreibt für sich allein. Über „Innere Emigration“ und was Marcel Reich-Ranicki dazu gesagt hätte, über Arno Schmidt, Annette Kelm, Banalitäten, Wahrhaftigkeit, Wortneuschöpfungen, Neue Sachlichkeit, das Lektorieren, Avantgarden, leichte und schwere Texte, und wie sie einander abwechseln sollten und literarische Tricks.Mitgebracht hat Katharina Holzmann Pünktchen und Anton. Ein Roman für Kinder mit Illustrationen von Walter Trier, geschrieben 1931 von Erich Kästner (Atrium Verlag, Zürich). Außerdem Ich verrinne. von Juri Sternburg, erschienen in DAS WETTER #11.

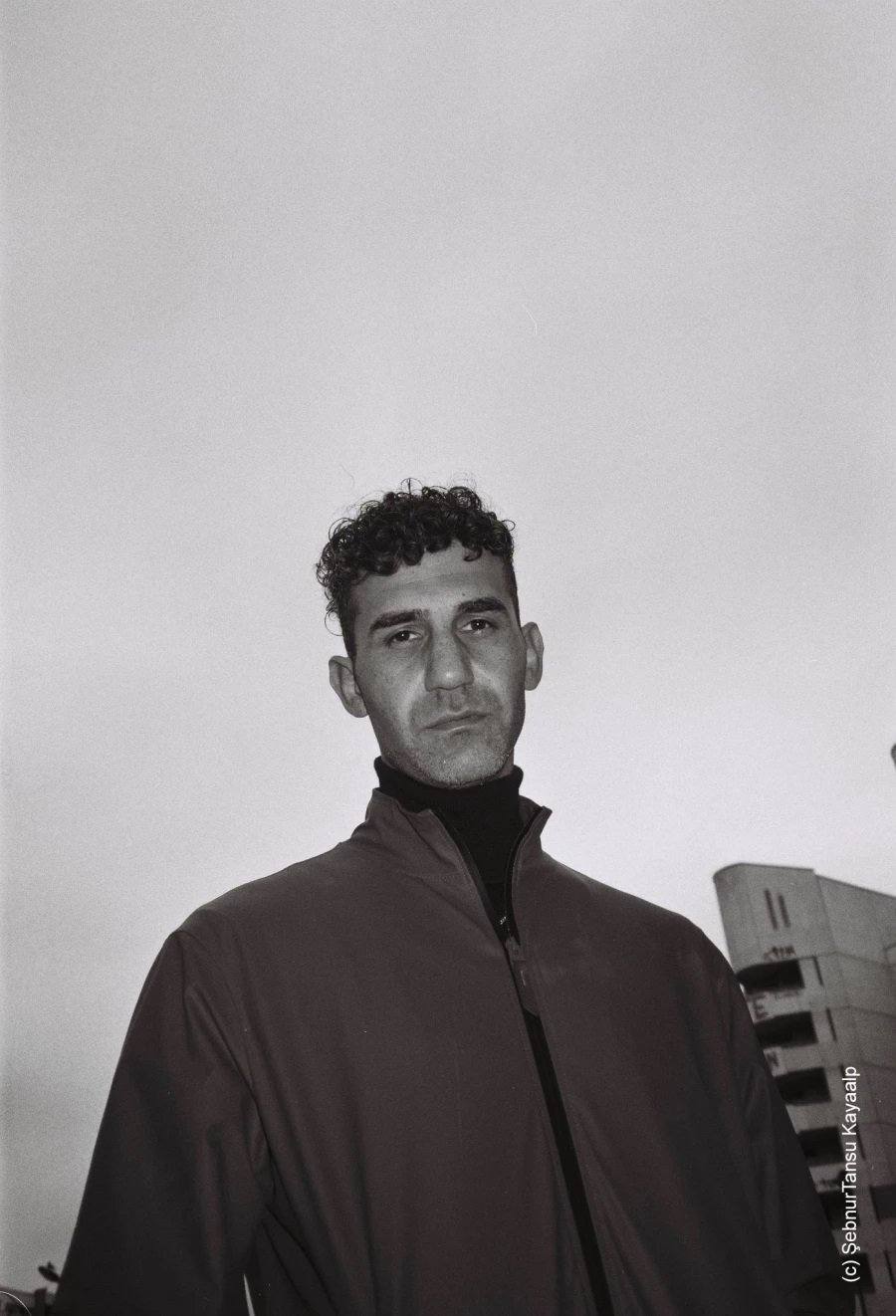

© Daniel Feistenauer #15 Necati Öziri über das Schreiben als Übung im Ehrlichsein

Direkt anhören:

Dieses Mal ist Necati Öziri bei Mascha Jacobs zu Gast. Da er Kurzbiografien hasst, sind seine Offiziellen ganz schön geworden.

»Necati Öziri, geboren in einer der vielen grauen Ecken des Ruhrgebiets (»Hölle Hölle Hölle!«), hat Philosophie, Germanistik und Neue Deutsche Literatur in Bochum, Istanbul und Berlin studiert. Er lebt in Berlin sein drittes Leben, schreibt, macht Theater und manchmal einen auf Intelelli, wofür ihm sein sechzehnjähriges Ich wahrscheinlich eine Schelle verpassen würde. In seinen Texten ist natürlich alles wahr. Öziri war Stipendiat der Heinrich-Böll-Stiftung und unterrichtete an der Ruhr-Universität Bochum formale Logik, bis er feststellte, dass Logik die Welt nicht besonders gut beschreibt. Seitdem versucht er zu schreiben, nicht wie die Welt ist, sondern wie sie sich anfühlt. Er ist erbitterter Feind von Kälte, Lactose und Kurz-Biographien.

Als Theaterautor schreibt er für das Maxim Gorki Theater, das Nationaltheater Mannheim und das Schauspielhaus Zürich. Öziri trifft sich regelmäßig mit alten Versionen seiner selbst, sie sitzen in Schulheften voller Kaffeeflecken herumblätternd auf dem Boden von Ämtern und warten (worauf eigentlich?) oder sie chillen auf Bänken am Bahnhof und bieten ihm einen Joint an. Bei den 45. Tagen der deutschsprachigen Literatur (dem Ingeborg-Bachmann-Preis) gewann er den Kelag-Preis und den Publikumspreis. Als Kurator leitete er zudem das Internationale Forum des Theatertreffens der Berliner Festspiele. Bei Wut und anderer Erregung dunkelrote Färbung der Ohren.«Im Juli erschien sein Debütroman Vatermal bei Claassen; Necati Öziri steht mit diesem Roman zurecht auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Ihm ist ein Buch gelungen, dass sehr berührend und exzellent geschrieben und lustig und traurig zugleich ist.

Mitgebracht hat er Kassandra von Christa Wolf, in der Sammlung Luchterhand erschienen. Und James Baldwins Beale Street Blues, veröffentlicht im Rowohlt Verlag in einer Übersetzung von Nils Thomas Lindquist. Der Roman und diese Texte führen Mascha Jacobs und Necati Öziri zu einem Gespräch über die Unterschiede zwischen Theater- und Prosatexten, Gefühle, Sounds, Gegengeschichten, nahbare Figuren, Polizeigewalt, Rassismus und Ehrlichkeit.

Kurz erwähnt werden neben den mitgebrachten Lieblingstexten:Chimamanda Ngozi Adichie: The danger of a single story

Hannah Gadsby: Nanette

© Şebnur Tansu Kayaal #14 Eva von Redecker über die Liebe zur Welt – trotz allem

Direkt anhören:

Dieses Mal ist die 1982 geborene Philosophin und Schriftstellerin Eva von Redecker bei Mascha Jacobs zu Gast. Sie hat sich vor ein paar Jahren gegen eine akademische Karriere entschieden, was für uns ein großes Glück bedeutet, denn so konnte sie eine der interessantesten Public Intellectuals des Landes werden, womöglich hätte die Universität sie sonst verschluckt.

Ihr aktuelles Buch Bleibefreiheit im Frühjahr 2023 bei Fischer erschienen, ist auch deswegen so toll, weil es kein denkendes Selbstgespräch bleibt, eher an einem partnerschaftlichen Denken interessiert scheint und zu einem gemeinsamen Weiterdenken anstachelt. Es ist neben vielen interessanten Gedanken auch ein formales Experiment, bei dem wir Eva von Redecker auf ihrer Suche nach einer anderen Konzeption von Freiheit begleiten dürfen.

Eva von Redecker ist mit Hannah Arendt daran interessiert, Möglichkeiten der Verbundenheit und des „Anfänge setzens“ zu denken – trotz der Düsternis der damaligen und der aktuellen Lage. For the Love of the World, heißt im Original die siebenhundertseitige wirklich fantastische Biografie über Hannah Arendt von Elisabeth Young-Bruehl, die Eva von Redecker mitgebracht hat. Auf deutsch ist sie unter dem Titel Hannah Arendt. Leben, Werk und Zeit bei 1986 im Fischer Verlag erschienen. Der zweite Lieblingstext ist ein Song oder vielleicht eher vertonte Lyrik von Kae Tempest: Grace, das letzte Stück von ihrem Album The Line is a Curve. Auch dieser Song ist ein Plädoyer für die Liebe zur Welt.

Mascha Jacobs und Eva von Redecker sprechen über diese Texte und über toxische Freiheitsbegriffe und was das mit dem Eigentumsbegriff zu tun hat, über rassistische und geschlechtsspezifische Gewalt, Momente des Neuanfangs, Reproduktionsarbeit, Gezeiten, produktive Gespaltenheit, Formwillen und über das Glück des Schreiben-Dürfens.

© Sophie Brand #13 Bücher austrinken mit Teresa Präauer

Direkt anhören:

Dieses Mal ist die 1979 geborene österreichische Schriftstellerin Teresa Präauer bei Mascha Jacobs zu Gast. Sie ist nicht nur eine Vielleserin, sondern hat in den letzten zehn Jahren jedes Jahr ein Buch veröffentlicht. Viele davon im Wallstein Verlag. Jedes Buch ist anders, denn sie arbeitet in sehr unterschiedlichen Textformen. Und auch mit dem Buch und dem Papier als Material und Objekt. Das mag daran liegen, dass Teresa Präauer bildende Kunst und Germanistik studiert hat. Das mag aber auch daran liegen, dass ihre Texte, seien es Romane, Kinderbücher, Postkarten, journalistische Stücke oder Essays, eher wie literarische Spiele funktionieren. Besonders verspielt ist Teresa Präauers aktuelles Buch: Kochen im falschen Jahrhundert. Allerdings genauso verspielt wie präzise.

Die Komik in diesem Kammerspiel, in dem ein Abendessen variiert wird, entsteht durch eine eigentümliche Spannung von Nähe und Distanz, Sinnlichkeit und Künstlichkeit. Teresa Präauer hat dort Worte für die Dinge gefunden, die unsere Gegenwart ausmachen. Und sie wirft hier einen satirischen und gleichzeitig ernsten Blick auf die erstarrten Floskeln, mit denen wir uns verständigen; auf das Verkomplizieren von Allgemeinplätzen und den Aufwand, den Menschen in einem bestimmten Milieu betreiben, um ihren Geschmack zu verfeinern.

Mitgebracht hat Teresa Präauer Bücher machen. Eine Einführung in die Buchgestaltung, im besonderen in die Buchtypografie von Jost Hochuli, 1989 bei Agfa Corporation erschienen. Und den fünften Band der Werkausgabe von Elfriede Gerstl Das vorläufig Bleibende. Texte aus dem Nachlass und Interviews, der von Christa Gürtler und Martin Wedl 2017 im Literaturverlag Droschl herausgegeben wurde.

Mascha Jacobs und Teresa Präauer sprechen über Bücher als Gebrauchsgegenstände und dreidimensionale Körper und über die Gestaltung von Texten. Über ihre Liebe für schmale Bände und kleine Formen. Über Wahlverwandtschaften von Lektüren, über das Beiläufige, Durchgearbeitete, über Hüte, Humor, ausgestelltes Wissen und Lässigkeit.

© Martin Stöbich #12 Ulrich Gutmair über Uneindeutigkeit

Direkt anhören:

Ulrich Gutmair ist dieses Mal bei DEAR READER zu Gast. Er schreibt seit 30 Jahren für Tageszeitungen und Magazine über Pop und Geschichte und ist Redakteur bei der taz. Schon mit seinem Sachbuch-Debüt Die ersten Tage von Berlin. Der Sound der Wende ist ihm eine Kultur- und Musikgeschichte gelungen, die weder nostalgisch noch abgeschlossen klang. Auch in seinem Buch „Wir sind die Türken von morgen.“ Neue Welle, Neues Deutschland, wieder im Tropen-Verlag veröffentlicht, lässt Gutmair sein Material, er hat sich jahrelang durch Fanzines, Lyrics und Diskurse der frühen 80er-Jahre gegraben und selbst viele Interviews gemacht, oft für sich sprechen. Klar wird, viele Themen, die uns heute beschäftigen, trieben auch schon vor 40 Jahren vor allem die Jugendlichen um. Dass unter ihnen viele Menschen mit Migrationsgeschichte waren, ist vielleicht auch deshalb kaum in die Popgeschichte eingegangen, weil die Jugendlichen es vorzogen, sich selbst neu zu erfinden, ihnen zugeschriebene Identitäten zurückwiesen oder mit ihnen spielten. „Das Modell dafür war Punk, und was dabei herauskam, war die Neue Welle, die bald zur Neuen Deutschen Welle wurde“, schreibt Gutmair.

In den Songtexten, die in seinem Buch ausführlich zitiert werden, wurden keine Geschichten mehr erzählt, sie waren eher einer Schlagzeilenrhetorik verpflichtet, wirkten künstlich, lakonisch, roh und provokant; sie zeichneten sich durch ihren radikalen Gegenwartsbezug und Humor aus. Vor allem aber spielten sie mit Ambivalenzen und Uneindeutigkeiten.

Mascha Jacobs und Ulrich Gutmair sprechen über diesen Zugang zur Welt, über unauflösbare Widersprüche, Attitüden der Härte, strategische Affirmation und produktive Formen der Negation. Über DAF, die Querness des Punks, Fanzines, Collagen und feministische Punkbands. Darüber, wie sich die durch Punk inspirierte kurze Neue Welle gegen die „Verdrängung und Verkitschung der gewalttätigen Geschichte Deutschlands“ wandte und sich satirisch auf die xenophoben Ängste bezog.

Mitgebracht hat Ulrich Gutmair einen Text von Klaus Abelmann Alles, was Sie schon immer über Punk wissen wollten (But were Afraid to Ask), der 1980 in dem Fanzine Neon erschien und in Wir waren Helden für einen Tag. Aus deutschsprachigen Punk-Fanzines 1977-1981 abgedruckt wurde, das 1983 bei Rowohlt von Hollow Skai und Paul Ott herausgegeben wurde. Der zweite mitgebrachte Text ist Der destruktive Charakter von Walter Benjamin, den man in dessen bei Suhrkamp erschienen Gesammelten Schriften, Band IV, herausgegeben von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, S. 396-398 oder bei textlog.de findet.

Wer Lust bekommt auf die Musik und Texte der Neuen Welle, dem sei die Playlist zum Buch auf Spotify empfohlen.

© Stephanie Neumann #11 Paul-Philipp Hanske über Ekstasen und Literatur

Direkt anhören:

In dieser Ausgabe ist Paul-Philipp Hanske zu Gast bei Mascha Jacobs. Der Autor und Journalist hat gerade gemeinsam mit Benedikt Sarreiter bei Matthes und Seitz das Sachbuch Ekstasen der Gegenwart. Über Entgrenzung, Subkulturen und Bewusstseinsindustrie veröffentlicht. Ein Buch das in gewisser Weise auf ihrem ebenfalls zusammen verfassten Buch Neues von der anderen Seite. Die Wiederentdeckung des Psychedelischen (2015 bei Suhrkamp erschienen) aufbaut. Es sind interessante Bücher, weil sie von Erfahrungen sprechen, die sich der Sprache eigentlich entziehen.

„Die ekstatische Erfahrung kann also nur schief in Sprache übersetzt werden. Man muss sich der Sache also näherungsweise widmen, und dabei helfen Literatur, Philosophie, Anthropologie und Neurologie“, schreiben die beiden Autoren in Ekstasen der Gegenwart.

Ihnen ist ein empfehlenswertes Buch gelungen, das einerseits eine Kulturgeschichte der Ekstasen ist und mit einem kritischen Blick auf aktuelle Phänomene blickt. Ekstatische Momente können in vielen Situationen entstehen. Im Schamanismus, beim Toben, im Tanz, beim Sex, in der Meditation, aber auch beim Sturm aufs Kapitol oder in Ayahuasca-Retreats. Und sie sind neuerdings ein lukratives Geschäft.

Mitgebracht hat Paul-Philipp Hanske Caliban und die Hexe. Frauen, der Körper und die ursprüngliche Akkumulation von Silvia Federici – 2012 auf Deutsch bei Mandelbaum Kritik & Utopie erschienen. Und Annäherungen. Drogen und Rausch von Ernst Jünger, 1970 bei dtv/Klett-Cotta veröffentlicht. Wir sprechen über identifikatorisches Lesen und das Gegenteil davon, leise und laute Ekstasen, Hingabe, indigenes Wissen, psychotrope Drogen, Rhythmen, Zeit und Frau Holle.

© Anna Boldt #10 Eva Tepest über Sprache und Begehren

Direkt anhören:

Dieses Mal ist Eva Tepest zu Gast bei Mascha Jacobs. Dey wurde im Rheinland geboren und ist Autor*in und Journalist*in. Mit Lynn Takeo Musiol organisiert dey die Reihe DYKE Dogs in der Schaubühne in Berlin. Eva Tepest war Finalist*in des Open Mikes und des Edit Essaypreises. Gerade ist im März Verlag Power Bottom. Essays über Sprache, Sex und Community erschienen. Eine Sammlung kluger Texte über Begehren, Sprache, Gewalt und Machtbeziehungen. In diesen Texten geht Eva Tepest den „Widersprüchen zwischen sexuellen Fantasien, gelebter Sexualität und politischen Einstellungen“ nach. Eva Tepest fächert die Beziehungen zwischen Ästhetik und Politik, Sexualität und Sprache auf und umkreist diese Spannungsfelder aus einer queer-lesbischen Perspektive. Die formal sehr unterschiedlichen autofiktionalen Texte in Power Bottom sind spielerisch und humorvoll, voller Gegenbewegungen und Unterströmungen.

Für das Gespräch mit Mascha Jacobs hat Eva Tepest den Essayband von Eileen Myles The Importance of Beeing Iceland. Travel Essays in Art mitgebracht. Der Sammelband ist 2009 bei Semiotext(e) in der Reihe Native Agents Series erschienen. Das zweite von Eva Tepest vorgeschlagene Buch hat Mascha Jacobs in der Übersetzung von Marie Luise Knott gelesen. Er ist von Anne Carson, heißt Albertine. 59 Liebesübungen + Appendizes und wurde 2017 von Matthes und Seitz veröffentlicht. Beide Texte haben viel mit Evas eigener Schreibweise zu tun: Sie sind wild, lustig und überraschend und halten sich nicht an konventionelle Genregrenzen.

Eva Tepest und Mascha Jacobs sprechen über Sexualität, emanzipatorische Potenziale, Metaphern, Doppelbewegungen, Essays, formale Entscheidungen, Gesten, Überraschungen, Verführungstechniken, Widersprüche, Scham und Begehren. Die gemeinsamen Lektüren führen zu einem Gespräch über Queeres Schreiben, Sichtbarkeiten, binäre Einteilungen, brüchige Identitäten, Spiellust, Humor, intergenerationale Zusammenhänge und Proust-Entzüge.

© Eden Jetschmann #9 Thomas Meinecke als Mystikerin

Direkt anhören:

Was hat das Platten auflegen mit dem Bücher schreiben zu tun? Welche Bündnisse lassen sich zwischen Frauen, afroamerikanischen und queeren, also marginalisierten Leseweisen entdecken? Was haben Minimal Techno und Genderstudies miteinander am Hut?

Mascha Jacobs und Thomas Meinecke sprechen bei DEAR READER über diese Fragen. Aber auch über ihre gemeinsame Liebe zur Popmusik, zum Auflegen und über sein aktuelles Buch Ozeanisch Schreiben. Drei Ensembles zu einer Poetik des Nicht-Binären letztes Jahr im Verbrecher Verlag erschienen.

Der 1955 in Hamburg geborene Musiker und DJ wurde Ende der 1990er-Jahre auch als Schriftsteller bekannt. Neben seiner Band FSK, die er seit 40 Jahren mit seiner Ehefrau Michaela Melián und anderen Freunden hat, wurde er mit seinem Buch Tomboy berühmt. In dem 2000 bei Suhrkamp erschienenen Buch hat er seine frühe Judith Butler Lektüre verschriftlicht. Kein Wunder, dass einer seiner Lieblingstexte Gender Trouble von der Philosophin Judith Butler ist. Es ist 1991 auf deutsch unter dem Titel Das Unbehagen der Geschlechter bei Suhrkamp erschienen. Und Mascha Jacobs hat ein paar Jahre später ihre Magisterarbeit über das gleiche Buch geschrieben. Das zweite von Thomas Meinecke mitgebrachte Buch ist Ein Forschungsbericht von Hubert Fichte (Fischer 1989), ein Band von Fichtes Geschichte der Empfindlichkeit. Die Interessen und Themen seiner Texte sind sehr breit gestreut: von der Mystik, zu Mae West, über Camp zu Anaïs Nin zu Drag Queens und Lookalikes. Genug Gesprächsstoff also für die beiden Ex-Kolleg*innen beim Zündfunk des Bayerischen Rundfunks.

Sie sprechen über experimentelles Schreiben, öffentliches Sprechen, Wiederholungen, den magischen Charakter der Sprache, Bündnisse, nicht-männliches Schreiben, fanatisches Lesen, unsere Popsozialisationen, Hingabe, die Lust und Qualen des Nichtverstehens, Theorie-Training mit Jean-Luc Nancy und seine Schule der Zärtlichkeit, Mediävistik. Über nicht geschlossene, nicht-männliche postmoderne Autorensubjekte und Schreibweisen in der Vormoderne, Dominoeffekt und Kettenreaktionen, campe und marginalisierte Leseweisen. Das Lesen zwischen den Zeilen, Pastiche, Parodie, Mitschriften, Palimpseste, Pop, Begehren, Vogueing, Realness, Fag Stags, Nicht-Authentisches, unakademische, hochelaborierte Szenarien und Exotismus. Es geht in einem wilden Ritt um Überschreibungen, ethnopoetologische Mitschriften, das Abtasten der Wirklichkeit und des Nicht-Authentischen und Drag Queens „als ambulante Archive von Fraulichkeit“.

© Tobias Bohm #8 Insa Wilke über Texte „die unter die Haut und ins Hirn gehen.“

Direkt anhören:

Insa Wilke ist dieses Mal bei DEAR READER zu Gast. Die Kritikerin, Autorin, Moderatorin, Nachlassverwalterin und Juryvorsitzende zwei wichtiger Preise, dem Bachmannpreis und dem Preis der Leipziger Buchmesse, ist eine große Leserin. Und deswegen eine ideale Gesprächspratnerin für Mascha Jacobs. Seit 2017 ist sie Teil des „lesenswert quartett“ im SWR Fernsehen. Zudem hat sie seit 2016 die Programmleitung des Mannheimer Literaturfestes „lesen.hören“ von Roger Willemsen übernommen, dessen Nachlass sie zudem verwaltet.

Das Gespräch dreht sich, neben den drei aktuellen Lieblingstexten von Insa Wilke, um ihren beruflichen Lebens- und Leseweg. Wir sprechen über Texte als Begegnungen, Resonanz von Texten, Kostümierungen, komische Figuren, Vokalstrukturen, Plastik-Vaginas, Schäferhundsprache, antisemitisches Klischees, Farce, Leserinnen, Räume und Wiederholungen, Erinnerungspolitiken, Geschichten. Und wie man sich schick gemacht übt und in Gefahr begibt. Das haben sie auch für uns versucht, während wir ihnen beim Denken, Suchen und Fragestellen zuhören.

Mitgebracht hat Insa Wilke den von ihr eingeladenen Bachmanntext von Mara Genschel, Das Fenster zum Hof. Aus dem Amerikanischen von Jürgen Bauer und Edith Nerke. Den Roman Eine Runde Sache von Tomer Gardi, bei Droschl erschienen. Und über Emine Sevgi Özdamar Ein von Schatten begrenzter Raum auch 2022 bei Suhrkamp erschienen.

© Mathias Bothor #7 Yael Inokai über queere Literatur und ihre Lieblingsbücher

Direkt anhören:

Die 1989 in Basel geborene Schriftstellerin Yael Inokai, ist eine außergewöhnlich gute Schriftstellerin. Mit einem Talent für Sprache, das trotz all der Neuerscheinungen und ungelesenen und den unzähligen existierenden alten Büchern immer noch ein Ereignis ist. Ihr dritter Roman Ein simpler Eingriff ist eine wunderschöne und sehr geformte sprachliche Probe dieser Aussage. Er ist 2022 bei Hanser Berlin erschienen und stand auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis 2022. Für Mascha Jacobs gehörte der Roman ganz eindeutig zu den Favoriten, aber leider schaffte er es nicht auf die Shortlist.

Ein hartes und zartes und zartes und hartes Buch, das Schwere erscheint leicht und umgekehrt und das Weggelassene ist erstaunlich präzise und sichtbar. Yael Inokai ist außerdem Teil des Kollektivs, PS. Politisch Schreiben, einer Gruppe von tollen Menschen, die gemeinsam ein queeres Magazin herausgeben, eine Website und Lesungen und Gespräche organisieren. Mitgebracht hat Yael Inokai die Lyrische Novelle von Annemarie Schwarzenbach (Lenos Verlag) Pocket, (1933) 1999 und Housekeeping von Marilynne Robinson, (1980) bei Farrar, Straus and Giroux und 1984 Kiepenheuer&Witsch. Wir sprechen neben Büchern von Marieluise Fleißer, Monika und Bell Hooks, Leonard Cohen, über Filme, queere Literatur, das Flirren, die kurzen Formen, Liebe, Zuhause, Sexualität im Roman, Jugend und Schwärmereien.

© Ladina Bischof #6 Lilian Peter über Essays, Erinnerung und Schreibweisen des anderen

Direkt anhören:

Lilian Peter, dieses Mal Gesprächspartnerin von Mascha Jacobs, studierte einige Semester Klavier, danach Philosophie und Musikwissenschaften u.a. in Wien und Heidelberg. In ihrem poetischen Essay Mutter geht aus, 2022 bei Diaphanes erschienen, ist ihr Studium und die immer noch bestehenden Schwierigkeiten in derart männerdominierten Fächern immer wieder mal Thema. Sie kulminieren in einem Brief an Hegel, in dem Lilian Peter einen Heiratsantrag seinerseits ablehnt. An ihr geisteswissenschaftliches Studium hing Peter dann eine Ausbildung zum Literarischen Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig an.

2017 erhielt sie den Edit Essaypreis. Es folgten zahlreiche Arbeits- und Aufenthaltsstipendien, u.a. in Kyoto. Im März 2022 erschien ihr Debütband Mutter geht aus mit poetischen Essays . Vor vier Wochen ist ihr erstes Kind geboren und Lilian Peter war das erste Mal für diesen Podcast aus.

Mascha Jacobs und Lilian Peter reden über ihre Texte, aber auch allgemeiner über Essays, Lektüren anderer Bücher die in die Texte reinsprechen, Mischformen, patriarchale Erzählhaltungen, Romane, Geschichten, subtilen Humor und Kalauer. Wir umkreisen Begriffe und Themengebiete wie Buße, Feminismus, Herkünfte, „andere“ Schreibweisen, das Unbewusste und nicht-immer-schon-vorher-Gewusste, Sprachlosigkeit, Erinnerung, Vertrauen, Sprech- und Schreibfähigkeiten, Geburten, Altphilologie und chinesische Weisheiten. Sie rasen in diesem Gespräch fast atemlos durch sehr unterschiedliche Themen und kommen immer wieder auf Lieblingsthemen und Schriftstellerinnen, die sie zum Schreiben ermutigen, zurück.

Auch die mitgebrachten Lieblingstexte von Lilian Peter haben es Mascha Jacobs angetan. Sie hat sich seitdem ALLES (was sie noch nicht kannte) von diesen Autorinnen bestellt. Aber im Gespräch geht es ausführlich um einzelne Bücher: Yoko Tawadas Wo Europa anfängt mit Gedichten und Prosa, 1991 im Konkursbuch Verlag erschienen. Und Anthropology of Water von Anne Carson aus Plainwater. Essays and Poetry, 1995 im Original erschienen. Ins Deutsche von Marie Luise Knott als „Anthropologie des Wassers“ übersetzt und von Matthes & Seitz 2014 veröffentlicht.

Foto: Achim Lengerer #5 Behzad Karim Khani über Würde, Rap und persische Poesie

Direkt anhören:

Dieses Mal ist Behzad Karim Khani bei DEAR READER zu Gast. Er wurde 1977 in Teheran geboren, seine Familie ging 1986 nach Deutschland. Er studierte Medienwissenschaften in Bochum und lebt heute in Berlin-Kreuzberg, wo er schreibt und die Lugosi-Bar betreibt. Mit seinem Debütroman Hund, Wolf, Schakal bei Hanser Berlin erschienen, erzählt er eine »laute Geschichte leise«. Die Geschichte zweier ungleicher Brüder, die nach der Flucht aus dem Iran mit ihrem Vater im »doppelt fremdem« arabisch dominierten Neukölln aufwachsen.

Wir sprechen über sein Buch, das nicht nur von der Straße und Gewalt handelt, davon wie einer der Söhne nach den Kriegserfahrungen »selbst immer mehr zu einem Minenfeld« wird, sondern auch von Freundschaft, Zärtlichkeit und vor allem »Fifty Shades of Würde« erzählt. Unser Gespräch dreht sich auch um Stil, Sprache, die Kraft der persischen Poesie, das Schāhnāme, den Koran, Rap, die Ice-Cube-Bibliothek und Attitude. Doch im Zentrum stehen die großartigen mitgebrachten Lieblingstexte des Autors: Peter Weiss Abschied von den Eltern (Edition Suhrkamp) und Feridun Zaimoglu: Kanak Sprak /// Koppstoff. Die gesammelten Mißtöne vom Rande der Gesellschaft (Kiepenheuer und Witsch).

© Valerie Benner #4 Katja Petrowskaja über Bilder, Kriege und die Freiheit der Sprache

Direkt anhören:

Dieses Mal ist die Schriftstellerin Katja Petrowskaja bei DEAR READER zu Gast. Die auf Deutsch schreibende russischsprachige Ukrainerin hat 2014 einen der besten Texte der letzten Jahrzehnte veröffentlicht: Vielleicht Esther, bei Suhrkamp erschienen. Für einen Auszug aus dem Erzählband hatte sie im Jahr davor den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Vielleicht Esther wurde in dreißig Sprachen übersetzt. Das fragmentarische Erzählen beherrscht Katja Petrowskaja so gut, dass hier Komik und die Beschreibung unermesslicher Brutalitäten nebeneinanderstehen können. Die Veröffentlichung fiel in eins mit dem Euromaidan und der Annexion der Krim. Und auch ihr aktuelles Buch Das Foto schaute mich an ist vom Krieg umklammert. Die in der Bibliothek Suhrkamp erschienene Textsammlung ist eine Auswahl ihrer Fotokolumnen aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Seit Jahren verliebt sich Katja Petrowskaja alle drei Wochen öffentlich in ein Bild. Es sind ganz unterschiedliche Bilder, bekannte Kunstfotografien von Francesca Woodman, Schnappschüsse, Archivbilder, Plattencover, Pressebilder oder Rayogramme radiokativer Pflanzen. Und so divers wie das Material sind auch die kleinen Geschichten, die Petrowskaja aus diesen Bildern heraus entwickelt.

Was ihre Art zu schreiben und ihre Methoden des Sehens mit ihrer Lesebiografie, ihrem Studium der Literaturwissenschaft in Estland bei Jurij Lotman, einem der Mitbegründer der Moskau-Tartu Schule für Kultursemiotik, zu tun hat und ob Bücher und Kunst auch eine Art Widerstand gegen den Krieg sein können, darüber unterhalten sich Mascha Jacobs und Katja Petrowskaja. Sie sprechen über den aktuellen Krieg in der Ukraine, über den Zweiten Weltkrieg, Gleichzeitigkeiten, Freiheit, Sprache, Berlin, Kyiv, Totalitarismus, Fotografien,Erfahrungen, Frauen in der Mitte des Lebens, Widerstand, Wolken, Alice im Wunderland, Tschernobyl, Gewalt, Haltung, Ohnmacht, Widerstand und über die Liebe. Hinter all dem steht die Frage, wie man mit den Katastrophen dieser Welt leben kann, ohne zu resignieren oder verrückt zu werden.

Katja Petrowskaja hat ein vor Kurzem gelesenes Buch Abhängigkeit von Tove Ditlevsen (Aufbau Verlag/No Kidding Press) und einen weiteren für sie sehr wichtigen Text, das Hohelied Shir ha-schirim aus dem Alten Testament (Deutsche Bibelgesellschaft), übersetzt von Martin Buber, mitgebracht.

© Eugene Gn Kosenko #3 Sven Pfizenmaier über Superkräfte und das Sammeln

Direkt anhören:

Draußen feiern die Leute heißt der bei Kein und Aber erschienene Debütroman von Sven Pfizenmaier, der dieses Mal bei DEAR READER zu Gast ist. Der 1991 in Celle geborene Schriftsteller verbindet darin magische Elemente mit sozialem Realismus. Und schreibt wahnsinnig lustig und sehr berührend von jugendlichen Außenseitern irgendwo in einem Dorf zwischen Hannover und Braunschweig. Wir sprechen über die verschiedenen Formen der Entfremdung, die sich bei einigen Jugendlichen auch in nicht immer nützlichen Fähigkeiten oder besser Antisuperkräften zeigen. Über Gefühle, Videospiele, das Lügen erfinden, Geschichten schreiben und sammeln.

Ausgehend von Ursula K. Le Guins Essay The Carrier Bag Theory of Fiction sprechen wir über Narrative, die Konstellationen favorisieren, Dinge aufsammeln, nebeneinanderstellen und nicht linear erzählt werden. Mitgebracht hat Sven Pfizenmaier auch Le Guins feministischen Science-Fiction-Klassiker The Left Hand of Darkness (Heyne) und den rätselhaften Schauerroman Der Vogelgott von Susanne Röckel, erschienen bei Jung und Jung.

© Svenja Trierscheid #2 Berit Glanz über lustvolles Lesen, Buchscham und andere vermeidliche guilty Pleasures

Direkt anhören:

Dieses Mal ist Berit Glanz bei DEAR READER zu Gast. Im Gespräch mit Mascha Jacobs erzählt sie, warum sie sich auch in ihrem zweiten, 2022 im Berlin Verlag veröffentlichten Roman Automaton mit Arbeitswelten beschäftigt hat. Dieses Mal ist ihre Protagonistin eine junge alleinerziehende Mutter. Tiff schlägt sich mit schlecht bezahlten Online-Jobs durch. Sie kann aufgrund einer Angststörung ihre Wohnung kaum noch verlassen. Während der Arbeit beobachtet sie online ein Verbrechen. Diese Beobachtung verbindet sie wiederum mit einer ihr bis dahin unbekannten und ebenfalls prekär arbeitenden Frau auf einem anderen Kontinent. Es ist ein toller Roman über Solidarität in der Vereinzelung geworden, der mit Rezeptionserwartungen spielt.

Im Gespräch geht es immer wieder um dieses Spiel mit Konventionen, Genres und Wertungskategorien. Wir sprechen über Arbeitsweisen, das Erzählen nach dem Medienwandel, immersives, lustvolles Lesen und über die Lesevorlieben von Berit Glanz im Allgemeinen. Mitgebracht hat die Autorin zwei Texte von Emily Nussbaum aus dem New Yorker. Difficult Women über Sex and the Cityvon 2013 und Jane the Virgin Is Not a Guilty Pleasure Instead, the show is a joyful manifesto against that very putdown von 2018. Beide Texte beschäftigen sich mit Serien, die von vielen Menschen mit großem Vergnügen geschaut wurden, aber oft zu einem Guilty Pleasure herabgewürdigt wurden. Guilty Pleasure umschreibt eine Freude, die man sich gönnt, für die man sich aber aus einem bestimmten oder unbestimmten Grund irgendwie schuldig fühlt. Das kann zum Beispiel der Verzehr von Cupcakes, die Liebe zu Justin Bieber oder auch das Schauen von Trash-TV sein. Nussbaum schaut sich diese Lust genauer an. Und Berit Glanz und Mascha Jacobs denken anhand dieser brillanten Stücke ebenfalls darüber nach, wie Genre und Gender immer noch zusammenhängen: Welche Mechanismen und gegenderten Bewertungskategorien wirken auf Genreliteratur und Lesevorlieben ein?

© Christian Raytsiz #1 Yade Yasemin Önder über Redewendungen, die Konsequenzen haben

Direkt anhören:

Die erste Gesprächspartnerin der zweiten Staffel von Dear Reader ist Yade Yasemin Önder. Bislang erregte sie mit Theaterstücken Aufmerksamkeit. Im März 2022 erschien ihr Debütroman Wir wissen, wir könnten, und fallen synchron bei Kiepenheuer und Witsch. Es ist ein wilder, anarchistischer und surrealer Text geworden, der Psychoanalyse und Popkultur verbindet. Es geht in diesem Text aber auch um das Erinnern, ein Loch, die Spicegirls, die Farbe Gelb, Sex, ein Symptom, Gewalt, Alf und nicht zuletzt um Sprache.

Im Gespräch mit Mascha Jacobs erzählt sie von ihrer Lust, surreale Welten zu erfinden und sprachliche Redewendungen real werden zu lassen.

Kein Wunder, dass Yade zwei Texte mitgebracht hat, die Sprache über Handlung stellen. Oder zumindest die Geschichte aus der Sprache heraus entwickeln. Wir sprechen über den bei Wallstein erschienenen Roman Für den Herrscher aus Übersee von Teresa Präauer und über den Klassiker der modernen französischen Literatur Stilübungen von Raymond Queneau, in der Übersetzung von Ludwig Harig und Eugen Helmlé bei Suhrkamp erschienen.

© Carolin Saage